di Benedetto Manna

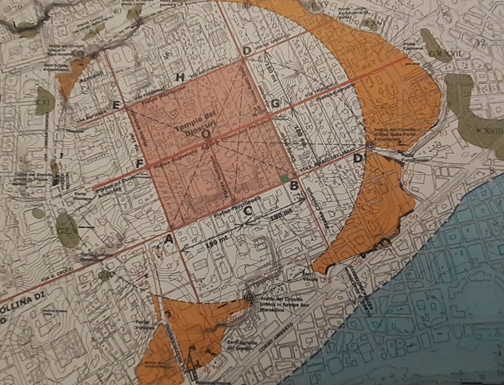

Il ritorno ciclico delle stagioni nei tempi antichi veniva osservato e onorato con stupore sacro, come miti e riti testimoniano, e con interesse speculativo, per dare spazio alla geometria della terra e movimento degli astri che venivano organizzati in un logos. Sembrerebbe una cosa lontana, del passato, che non ci riguarda più. In tale constatazione si evidenzia il profondo distacco che la cultura dominante oggi ha determinato tra noi e tutto ciò che appartiene al mondo naturale e ai suoi processi (vedi scarsa valutazione dele cause ed effetti dei cambiamenti climatici). Come se la nostra stessa natura umana non fosse fatta di acqua, aria, terra e fuoco (energia), per citare i 4 elementi naturali del filosofo Talete fondatore della scuola ionica. Il maestro e i suoi allievi, in primis Pitagora, rappresentano un importante periodo storico della nostra civiltà, che ha segnato una svolta epocale di pensiero, di conoscenze, di costume, rivoluzionando modi di essere, che sono appartenuti alle popolazioni della nostra penisola e che si possono riscontrare a partire soprattutto dalla fine del VI sec. a.C. con la fondazione di Neapolis nel 525/520 a.C., dopo Parthenope. Strabone scrive:” dopo Diarchia – l’attuale Pozzuoli – c’è Neapolis, fondata dai Cumani, più tardi vi affluirono dei Calcidesi, degli Ateniesi, dei Pitecusani, sicché fu chiamata Neapolis (Strabone, Geografia V,4,7)”. Una vera storia della Campania più antica letterariamente si muove dall’affacciarsi di Ulisse nei mari italiani e quindi della presenza greca e delle componenti indigene italiche ed etrusche. Uno scarto di cocciame al Chiatamone fornisce uno spaccato cronologico dell’arco di vita del primo insediamento partenopeo dalla fine dell’VIII sec. a.C. ai primi decenni del V sec. a. C., denotando quanto precocemente i Cumani si fossero sistemati su questo versante del Golfo. La città nuova si assesterà nel 470 a.C. (dall’anno 475 a.c. si fa ricadere il 2500° anniversario di Napoli per le celebrazioni di quest’anno), meno di 1 km a nord – est sul pianoro prospiciente la costa dal Rettifilo a Via Foria; a est – ovest tra Forcella e Mezzocannone. Un pianoro degradante verso mare con tenuta all’origine più accidentata con cavoni e con salite di quota, in parte sanate da colmate e terrazzamenti. Le scoperte archeologiche sul pianoro della città e nell’antico braccio portuale di P.zza Municipio di frammenti ceramici, soprattutto dei decenni finali del VI sec. a. C., indicherebbero l’occupazione permanente dell’area. Le fortificazioni o scavo di Vico Sopramuro fornirebbero un termine intorno al 490 a. C. della Napoli intermedia tra la Partenope di Pizzofalcone e la Neapolis dell’ordito stradale regolare. La città, nella sua configurazione definitiva, nasce posteriore alla morte del tiranno di Cuma Aristodemo nel 484 a. C., come indica la scelta dei Dioscuri a tutela della Nuova Polis. Figli di Zeus e Leda, rappresentano una coppia gemellare divina ed astrale, pitagoricamente considerata nella funzione cosmica di punto d’incontro e di transizione fra semestre che indica inverno e primavera e quello estivo autunnale, in pari tempo, politicamente nella loro diarchia paritaria la liberazione dalla tirannide, che invece è occupazione del potere di uno solo. Le fonti suggeriscono una gestazione urbana di Napoli articolata in più momenti, che prevede anche l’apporto di nuovi coloni, per concludersi forse nel 452 a.C. con l’arrivo, imposto da un oracolo, del navarca ateniese Diotimo. In questo contesto va collocato il ruolo avuto nella fondazione di Napoli dei coloni di Calcide di Eubea, alleati vittoriosi con Atene nella lega delio – attica nelle guerre persiane, che, alla ricerca in primo luogo di risorse granarie (oltre di vino e olio) delle fertili terre in Campania, si aggiunsero al nucleo cumano.