di Benedetto Manna

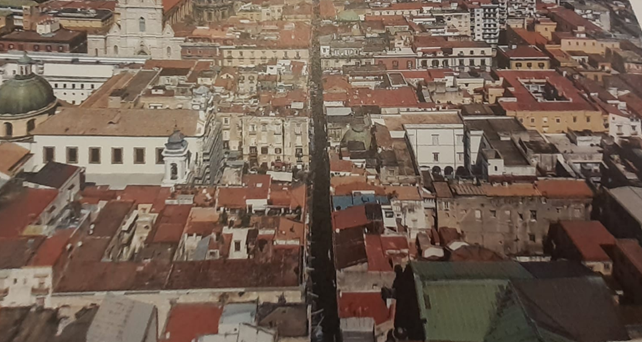

La città di Napoli è urbanisticamente nata avendo alle spalle la geometria e la filosofia della Natura di Talete e dei Presocratici e accanto a sé i suoi continuatori, Senofane, Pitagora e il primo Pitagorismo. In base alla natura dei luoghi, la geologia e composizione delle alture, vengono determinati modi e forme dell’impianto cittadino, costruendo il quadrato centrale alla città (di circa 380 mt di lato), compreso tra i due stenopoi (decumani) principali (via Atri e via Duomo) e le tre plateiai (cardini), la Superiore (via Anticaglie), la Maggiore via dei Tribunali) e la inferiore (via San Biagio dei Librai), dove viene al centro posizionato l’Agorà (Piazza San Gaetano) e il Tempio dei Dioscuri (Basilica San Paolo Maggiore). Il grande quadrato era a sua volta suddiviso dalla plateia centrale di via dei Tribunali in due rettangoli uguali, di cui quello inferiore ulteriormente ripartito in due quadrati dall’asse di via San Gregorio Armeno. Questi due quadrati potevano contenere fino a 5 isolati rettangolari, detti ciascuno strigas, comprensivi di strade nord – sud pari a circa mt.190 e strade est – ovest pari a circa mt.38. Gli isolati raggruppati in numero di 5 formano insulae quadrate. A sua volta ogni blocco di strigas era suddiviso longitudinalmente ancora in due lotti da una strettissima stradina di circa 1 mt. di larghezza chiamata ambitus e costituito da due filari di 10 case quadrate, ciascuna di circa 17/18 metri di lato. In questo modo a Neapolis la particella urbanistica più piccola, la casa, conteneva in sé la forma e l’informazione dell’intera Città: “come in piccolo così in grande”. Il macrocosmo Città corrispondeva dunque al microcosmo Casa. Questa tesi, secondo l’ideologia dei pensatori ionici, consente di capire come procedere per analogie. Conoscendo ciò che avviene nel microcosmo Città, possiamo conoscere per analogia ciò che avviene nel macrocosmo Universo, e viceversa. Alla base dell’impianto urbanistico della Napoli greca vi è un modello geometrico d’ispirazione Jonico – Pitagorico, diventato paradigma di una città ideale nei secoli successivi. Napoli è l’unica città ad aver conservato nel suo tessuto urbano l’impianto originario della città antica, rappresentando un documento di pietra mantenuto ancora in modo pressoché intatto e quindi degno di trovare una sua valorizzazione. Pertanto in tale logica approderà a breve il progetto della Città di inaugurare all’interno di Castel Nuovo un Museo di Idea di Città, così come progettarono gli antichi architetti arrivati dalla Grecia, pensando a una sua forma idealmente circolare, per la cinta muraria, con un grande quadrato al centro della città. In definitiva, nello schema urbano sono riconoscibili le linee portanti di una visione filosofica – matematica basata sulle conoscenze degli urbanisti e degli architetti dell’epoca, che spaziavano dalla geometria alla medicina, dall’astronomia alla cosmologia. Gli urbanisti dell’antica Neapolis erano persuasi che filosofia, astronomia, geometria ed aritmetica dovessero concorrere a edificate le pietre della città (un insegnamento ancora valido viste le recenti vicende urbanistiche milanesi). Una città che perfetta non è, ma che ancora oggi conserva, nelle sue pietre, l’antica sapienza dei filosofi greci. In quelle pietre c’è la nostra memoria e perciò Napoli dà emozioni. Per chiudere alcune riflessioni per veder se è possibile estendere il modello illustrato di studio dell’archeologia urbana di Neapolis alle altre città vissute nello stesso periodo storico, come Pithecusae (l’attuale isola di Ischia), Cuma, Pozzuoli, soggette anch’esse alla mescolanza di popoli diversi, che se pur ha comportato scontri, dispute e guerre locali, ha anche favorito incontri e nuovo sapere. Una Forma Urbis per esse è quindi possibile? Sicuramente la loro realtà storica con i propri siti archeologici è ancora in gran parte inesplorata. Gli scavi andrebbero svolti dagli archeologi in collaborazione con gli storici, per comporre, con gli stessi strumenti della ricerca per Neapolis a cura di CIRICE (Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea dell’Ateneo Federico II), il disegno urbano originario. Se a Napoli le stesse stazioni della linea metropolitana rappresentano musei diffusi del centro storico antico, perché non considerare, per esempio, alla stessa stregua i complessi alberghieri sorti sui luoghi di insediamento degli antichi Calcidesi, progenitori dei Cumani e Napoletani, nella veste anche di Musei Albergo? Potrebbe essere un suggerimento, giustificato dalle novità introdotte dall’archeologia urbana napoletana, alla Sovrintendenza della Città metropolitana di Napoli, agli archeologi, ai ricercatori e professori del mondo accademico, agli operatori turistici, nonché ai diretti interessati, affinché il nostro patrimonio storico culturale possa vedere la luce per la sua giusta valorizzazione, senza rimanere sepolto o peggio ancora distrutto, per ingiustificata e inattuale insipienza. Per concludere il link per consultare la mappa digitale di Neapolis, realizzata da CIRICE: https://www.iconografiacittaeuropea.unina.it/cms/forma-urbis-neapolis-fun/