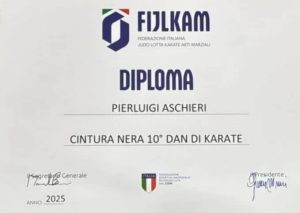

Cosa rappresenta una onorificenza? Sarà banale, ma a rigor di logica, almeno quando viene concessa in ambito sportivo, equivale a riconoscere i meriti indiscussi di chi la riceve. In tal senso, il conferimento del 10° Dan a Pierluigi Aschieri, durante il Symposium FIJLKAM ‘25, evento trainante e cuore pulsante del karate nazionale appare il giusto coronamento a una lunghissima carriera di un personaggio globale, sinonimo di ricerca del talento e agonismo ai massimi livelli. Un esempio di longevità sportiva, avendo dedicato una vita intera al karate, ben 42 anni in Federazione: nell’arco della sua lunghissima carriera ha attraversato tutte le sigle, dalla FIKDA alla FITAK. Poi dal ’94 il settore karate entrò a far parte della FILPJK. Infine, nel 2000, separandosi dalla pesistica, arriva la denominazione attuale in FIJLKAM.

Aschieri è una vera istituzione: arduo trovare una persona più qualificata di lui per testimoniare il percorso che ha dato una nuova dimensione al karate italiano, diventato una potenza anche a livello internazionale, grazie ai risultati ottenuti dalla sua Direzione Tecnica Nazionale. Chissà se nel ’79, quando il presidente federale, Matteo Pellicone (“Una persona eccezionale, grazie alla sua strategia orientata al futuro abbiamo fatto cose straordinarie. E riempito le palestre con numeri di tesserati impensabili. Un dirigente visionario, se pensiamo per esempio, al palazzetto edificato a Ostia. Fu una sua intuizione…”), gli affidò l’incarico di allenare il kumite, il “Professore” aveva già chiari i profondi cambiamenti che avrebbero apportato le sue idee, fino a trasformare l’Italia nel fiore all’occhiello tra le discipline da tatami.

“Pensare che tutto nasce da un successo sportivo clamoroso. Ai Campionati Italiani si classificò al primo posto la mia società. Battemmo pure i Gruppi Sportivi. A quel punto, sono stato chiamato da Pellicone; incuriosito, voleva conoscere come si spiegava che una società di Verona, una realtà comunque più piccola rispetto a club di città metropolitane, potesse ottenere un risultato del genere, imponendosi anche su atleti militari, di fatto professionisti. Gli ho risposto che non c’erano segreti, bensì solo la progettazione e l’ottimizzazione dei processi di allenamento. Inizialmente eravamo in piena fase pionieristica. Per cui spesso sono stato contestato dagli ultraortodossi, sordi all’idea che il karate dovesse diventare una disciplina sicura dal punto di vista agonistica, veicolando negli atleti e nei loro tecnici la capacità di agire al momento giusto e nel modo corretto, nel rispetto dei regolamenti. Nonché funzionale per la crescita dei bambini. In questo percorso mi ha supportato il presidente Pellicone. Il nostro fu un patto tra gentiluomini. Nonostante gli avessi detto che non avrei lasciato la mia città, dove insegnavo in una scuola, ci accordammo e chiese il distacco dal Ministero, con l’assegnazione presso il Coni, a Roma. Da lì è cominciato tutto. Con i miei continui e periodici viaggi a Roma e poi in giro per l’Italia!”.

Modernizzare per non essere fuori contesto

Non è casuale che la svolta decisiva sia arrivata proprio nel momento in cui Aschieri, trascendendo la complessa e conflittuale vicenda che da sempre caratterizza l’arte marziale, ha modernizzato il karate. Rendendolo cioè materia di studio e oggetto di ricerca. In effetti, l’esperienza della docenza l’ha spinto a indagare e approfondire tanti argomenti fino ad allora apparentemente fuori contesto o ritenuti marginali.

“I principi che hanno ispirato il mio lavoro sono chiari: il tecnico è un pedagogo. Inoltre, una federazione deve dare cultura, generale e specifica. Perciò, nel karate, ho continuato come se insegnassi ancora a scuola. Sin dalle prime lezioni tenute nel ’79 in qualità di docente della Scuola dello Sport del CONI, ho sempre cercato di applicare le conoscenze scientifiche allo sport, per sua stessa essenza, un ambito assai competitivo. Per diventare una delle nazionali al top nel mondo abbiamo dovuto approfondire svariati ambiti, altamente specialistici: dalla biologia, alla biomeccanica. Fino ad arrivare alle neuroscienze, con la scoperta di Rizzolati sui neuroni specchio. La ricerca ha dato valore scientifica al lavoro quotidiano svolto in palestra e sul tatami, permettendoci di attuare programmi di allenamento maggiormente efficaci. Non dimentico che tutto questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione del professor Fabrizio Eusebi, Direttore dell’Istituto di Medicina e Scienze dello Sport all’Acquacetosa. E del professor Andrea Lino, allora Medico Federale, che non solo lavorava alla Sapienza, nella Facoltà di Medicina. Ma era stato un judoka, quindi spesso ci confrontavamo su dinamiche tipiche che si verificavano sul tatami”.

Ecco, la consapevolezza che gli standard prestativi, specialmente sul piano delle competizioni internazionali, diventano sempre più elevati, spinge Aschieri a interrogandosi sulla validità di un modello meno empirico. La frattura con l’approccio didattico dei giapponesi diventa quasi insormontabile, lasciando quindi spazio all’indagine scientifica.

“La didattica giapponese non è adeguata alla nostra cultura. Noi abbiamo bisogno di un approccio che si sposi meglio al modello educativo occidentale. Rendere autonomo l’individuo attraverso la consapevolezza, che sicuramente non si raggiunge con autoritarismi quasi di stampo militaresco. Le neuroscienze oggettivano il funzionamento del cervello, che percepisce l’informazione, la decodifica. Quindi, decide e poi mette in azione il corpo. Mentre la ricerca scientifica dimostrava la stretta connessione tra processi cerebrali e performance sportiva, per cui era evidente che il cervello di atleti preparati secondo determinati parametri avesse funzioni molto più efficienti, gli ortodossi della marzialità giapponese allenavano a vuoto, proponendo agli allievi una ripetizione univoca e costante delle tecniche. Stereotipizzando ogni movimento, li trasformavano in qualcosa di prevedibile. Mancava il dinamismo e la capacità di leggere la situazione. Per esempio, nel kumite, quando si lavora in coppia c’è sicuramente un maggiore apprendimento: si fa ed al contempo si vede fare. Così aumenta in modo esponenziale l’apprendimento di entrambi. E’ il partner che determina la situazione, stimolando quell’attività neurale che permette a chi gli sta di fronte di agire, rispondere immediatamente al contesto, decodificandolo al punto da dare una rapida risoluzione alla situazione creatasi”.

Fondamentale connettersi con la scuola

Si entra nella fase evolutiva: il karate come fenomeno sociale rompe con il passato e apre scenari nuovi. Abbassando l’età per cominciare a praticare, e creando di conseguenza connessioni inimmaginabili con la scuola.

“La prima cosa da fare, per entrare nella scuola, era riuscire a far capire che praticare il karate non equivaleva a mettere a rischio la salute. Una volta i praticanti avevano tutti problemi alle anche o alle ginocchia. E le infermerie a margine delle gare sempre affollate. Oggi, grazie alla Federazione, col Progetto Sport & Scuola, ed al programma del CONI Corpo-Movimento-Prestazione, la nostra disciplina è considerata ideale per favorire la crescita del bambino, curandone la mobilità articolare, insegnandogli a usare il corpo con movimenti non banali, dalle capriole all’arrampicarsi. Non è mica cosa di poco conto dal punto di vista educativo. Inoltre, praticare sul tatami, ideale per riprodurre un ambiente naturale come poteva essere il prato di una volta, trasmette una sensazione di sicurezza, A garantirla provvede la formazione continua dei tecnici che lavorano nelle scuole: il bambino non è un adulto in miniatura, perciò non va trattato come un soldatino; si annoia e poi non viene più a lezione…”.

Insomma, la carriera di Aschieri alla guida tecnica della Nazionale ha raggiunto picchi straordinari, con un numero di medaglie veramente ragguardevole. Ma il suo lascito più bello rimane quello in ambito formativo, certamente propedeutico a forgiare i talenti del futuro. Lì il Prof. ha dato il meglio, dando un indirizzo educativi circa i valori e gli obiettivi da perseguire.

“Negli USA lo sport viene fatto prevalentemente a scuola, da bambini e dopo nella fase preadolescenziale; l’età giusta per sviluppare l’efficienza neurale che deriva dalla pratica di una o addirittura più discipline. Il loro modello consente allenamenti quotidiani e di qualità. In Italia bisogna trovare un rimedio, perché due ore di educazione fisica sono davvero il minimo sindacale. Ecco, la chiave di volta diventano le società, che integrano ciò che non si fa a scuola, con razioni di moto buone sia per un mero benessere fisico, che per evitare l’analfabetismo motorio. Perciò il rapporto con la scuola diventa imprescindibile: l’attività motoria in età evolutiva è assolutamente indispensabile per combattere l’ipocinesi e la sedentarietà, che assilla un mucchio di bambini. Inoltre, non va trascurato l’aspetto sociale e dell’interazione; facendo sport, migliora l’attenzione e il comportamento individuale!”.

Metodo ed eredità

Oggi l’eredità tecnico-tattica di Aschieri è stata raccolta da alcuni tra i suoi principali atleti, quelli che per decenni, nel kata e nel kumite, erano arrivati a cannibalizzare letteralmente i tatami nazionali e soprattutto internazionali, grazie alla sua sapiente guida: ha offerto loro metodi e spunti di riflessione. L’acme di un percorso formativo virtuoso e vincente sono state le Olimpiadi di Tokyo. Mai prima di allora il karate aveva gareggiato sotto l’egida dei Cinque Cerchi. E almeno fino all’edizione di Los Angeles 2028 pare che le speranze di poter rientrare nel programma olimpico restano labili.

“Guardo dove siamo arrivati, l’Oro di Busà ed il Bronzo della Bottaro a Tokyo, e ripenso che una volta eravamo quattro gatti a fare karate. Selezionavamo una fetta di atleti molto ristretta, mentre altre nazioni, tipo la Francia, venivano sostenute addirittura dallo Stato. Rispetto a loro eravamo degli artigiani. Eppure siamo riusciti a non usurare gli agonisti attraverso pratiche di allenamento sbagliate. Preparandoli con protocolli strutturati in funzione della loro crescita. Innovando il modo di combattere, dandogli dinamismo, invece di essere statico oppure in linea. Utilizzando al meglio le risorse, tenendo conto del contesto. E infine, elaborando un mucchio di informazioni…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA