di Benedetto Manna

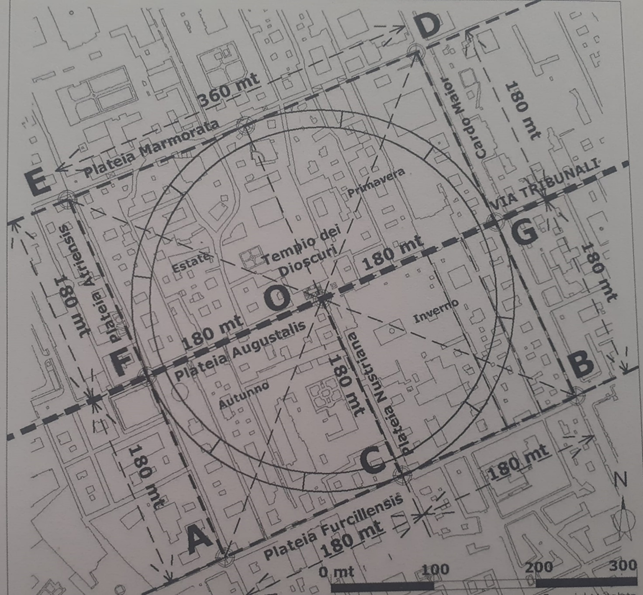

Sull’altura a San Martino si è individuato il punto di traguardo visuale (i romani avrebbero detto l’asse della spectio) da cui si è partiti a delineare la nuova città di Neapolis; da qui viene tracciata la plateia (decumano) di Spaccanapoli, su cui si imposterà tutta la struttura urbana. Essa è più o meno parallela alla costa, ma orientata verso nord est, dove spira il grecale, vento ritenuto salubre e quindi ottimale per la città (una concessione alla medicina greca, che proprio tra la fine del VI sec. a.C. e gli inizi del V sec. a.C. conosce uno sviluppo senza precedenti, e nello svilupparsi di scuole famose anche in Italia). Fonte di sorpresa è stata la rilettura sul terreno. Napoli è sì divisa per strigas (strisce di isolati), ma i suoi isolati stretti e allungati si organizzano all’interno di quadrati perfetti. Ogni quadrato di circa 175 mt. per 175 mt. comprende 5 isolati affiancati, ciascuno con 20 lotti familiari; ogni quadrato veniva a contenere 100 case. Non è soltanto un’astrazione numerica, che fra l’altro ripete per 10 la decade, che è un numero pitagorico, ma 100 evoca una concreta presenza umana, un nucleo di popolazione (per i romani militarmente una centuria). I 4 quadrati centrali, che impegnano le tre plateiai (Via Anticaglia, Via dei Tribunali, Via San Biagio dei Librai), compongono quello che si chiama IL GRANDE QUADRATO, al cui centro, sul vertice della perpendicolare al rettilineo di Spaccanapoli (su via San Gregorio Armeno), si colloca il tempio dei Dioscuri (oggi chiesa di San Paolo Maggiore). Da qui si posiziona lo gnomone (asta che proietta la sua ombra sul quadrante della meridiana quando è illuminato dal Sole), lo squadro da cui partire per fissare allineamenti, angoli e tracciare circonferenze. Il “quadrato”, già adottato come forma del lotto singolo (οἰκόπεδον), viene utilizzato come modulo per la città intera, da cui i fondatori erano partiti per costruire lo schema ideale dell’intera città: la quadratura del cerchio zodiacale (tetragonismòs zodiacale), cui corrispondeva una triade pitagorica, in relazione a un anno agricolo, comprensiva di inizio, medio e fine. Con passaggi logici e grafici si arriva dal quadrato con cerchio in inscritto e circoscritto alla pianta della città. Si equipara la geometria dei suoli ai moti dell’astro solare sì da riprodurre nel microcosmo della città ordinata l’ordine del macrocosmo divino. Nel quadrato neapolitano le due diagonali individuano il centro del quadrato, come il centro del cerchio in esso iscritto e di quello circoscritto; la linea mediana, quella est – ovest, introduce una divisione in due rettangoli; quella nord – sud una divisione in 4 quadrati. Tra di essi, i due rettangoli, di 360 mt. per 180 mt. ciascuno, rappresentano l’insieme annuale di due semestri, boreale ed australe, i 4 quadrati, 180 mt. per 180 mt., ripetono tanto il numero 4 delle quattro stagioni quanto la somma del numero dei giorni delle due stagioni comprese in ciascun semestre. Infine la successione secondo cui sullo stesso piano e nelle stese forme essi susseguono rispecchia il modo in cui l’anno a partire dall’ombra dello gnomone centrale si leggeva graficamente sulla meridiana ionica.